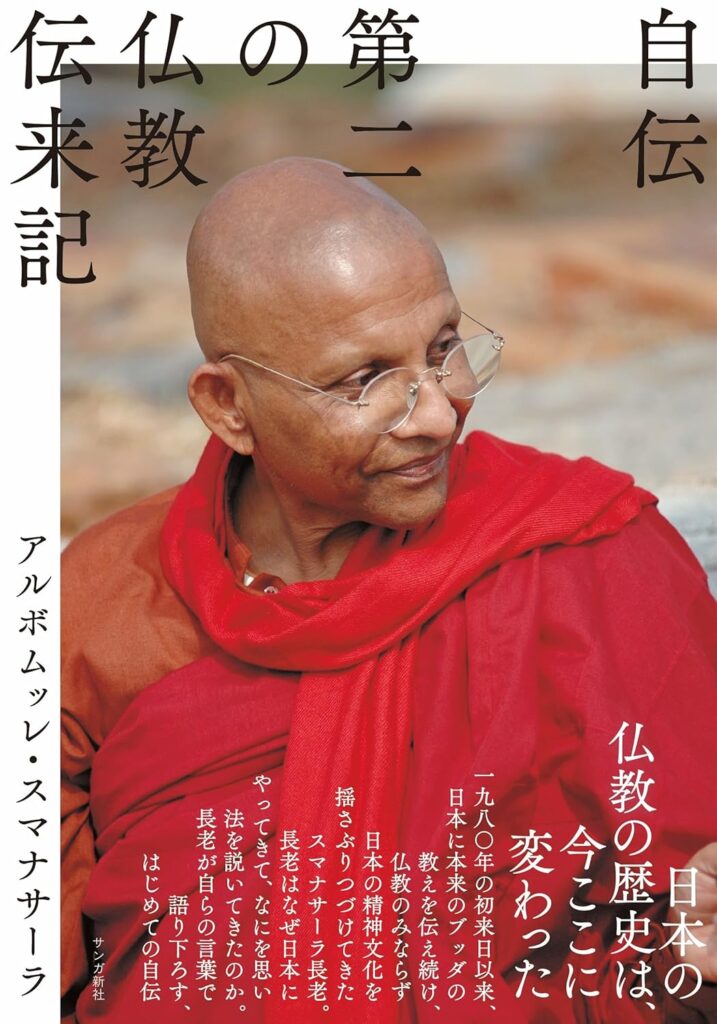

「自伝: 第二の仏教伝来記」

サンガ新社、単行本1,980円(税込)

アンガーマネジメントブームの発端となった著書『怒らないこと』をはじめ多くのベストセラーを生み、NHKをはじめ多くのメディアに出演、またマインドフルネスブームの先駆けとなるヴィパッサナー瞑想を普及させ現在の瞑想ブームを準備するなど、大きな影響を日本社会にもたらしたアルボムッレ・スマナサーラ長老。1500年の仏教の歴史を持つ日本で、初来日から今日いたるまでの45年の活動を通して、どのような思いでブッダの本来の教えを伝え続けてきたのか。幼少期からのエピソードも交えて、仏教の教えのエッセンスが凝縮したはじめての自伝。【アルボムッレ・スマナサーラ長老傘寿記念出版】

【目次】

はじめに─なぜ日本で教えを説くのか

わたしは今日だけを生きている/仏教を異文化に伝えること/

「仏教は宗教ではない」は革命的/日本語で説法をすること/穴に落ちたんです

■第一章 日本の活動

◎伝法初期 一九八〇年~一九八八年 初来日~駒澤大学大学院時代

ブッダの教えこそ伝えなくてはならない/留学の前/日本語の習得法/新聞で紹介される/赤い絨毯が敷いてあれば、去る/東京コミュニティカレッジでの講座/竹田倫子さんとの出会い/仏法学舎での問答/真面目に研究する人の態度/帰国

◎再来日 伝法を本格開始 一九九〇年以降

一九九〇年に再来日/ヴィパッサナー瞑想の指導を始める/さまざまな場で教えを伝える/大洋村/下町での暮らし

◎日本の人々とのふれ合い

子どもたちとの出会い/子どもの好奇心に学ぶ/管理される子どもたち/差別しない、気にしない生き方に接する

[コラム]

親殺しのある日本

日本の猿

◎日本で仏教を伝えるということ

人に問われれば真剣に喋るだけ/だれだってユニークな存在/語るベースは慈しみ/信ずるということ/文化の背景にある精神性の理解/わたしは挑戦を選んだのです/日本人にブッダの教えを伝えなくてはいけない/根本的な解決法を教える

◎日本で戒を保つ暮らし

比丘が守る戒律/テーラワーダ仏教の国の暮らし/お金は何のため?/人間は完璧ではないと覚悟する/起こるべきことが起きているだけ/修行を伝える

[コラム]

僧侶の団扇

■第二章 スリランカの思い出

◎スリランカのこと

スリランカのお寺/スリランカの独立/母の匂い/母の言葉/母から「死」を教わる/ある乞食の思い出/役を変えてみる/母の手料理/父親の思い出/父の世界/村の思い出/ゴキブリが好き/野菜を食べる猫/出家のきっかけ/出家したお寺

[コラム]

母からの自立

父のやさしさ

スリランカ社会における母親

[コラム]

学校の友だち

ほかの可能性

剃髪の薬草

出家のとき/負けるなよ/沙弥生活の始まり/瞬間で変わった心の体験/在家のおばあちゃんに教えられた「怒らないこと」

[コラム]

お寺のそばの動物園

動物たちとの会話

スリランカの迷信儀礼

◎師匠の思い出

面倒見のよい父親みたいな長老/人間として厳しく育ててくれた長老/師匠に差し上げた日本のお米/フクロウ先生/師匠の死/師匠のホロスコープ/瞑想道場の老僧/初めての説法

[コラム]

師匠を看病

■第三章 鬼籍に入られた方々の思い出

◎身近な人々の思い出

芦澤妙光さん/鈴木一生さん/小沼英子さん/江原通子さん/森田進さん/松井美文さん/岡田秀雄さん/島影透さん

◎日本仏教の人々

村上光照さんのこと/中村元先生のこと/奈良康明先生のこと/板橋興宗さんのこと/宮崎奕保禅師のこと

[コラム

教授の教え

■第四章 ブッダの教えを伝える

◎日本仏教とテーラワーダ仏教

日本の中の仏教/日本の良さと課題点

◎出版展開について

広く知られるようになっていく過程/本を出すということ/『怒らないこと』と『ブッダの実践心理学』シリーズ/ YouTube 配信/初期の出版活動

◎ブッダの教えを継承する

仏説について/お経はブッダの言葉の記録/パーリ語のお経について

◎ヴィパッサナー瞑想を伝える

実況中継/瞑想経典と注釈書/マハーシ式の教え方/その瞬間で起こることだけに集中すると二週間で悟れる

◎慈悲の瞑想を伝える

慈悲の瞑想について/この世は鬼の集まり/奇跡的に事態は変わる/慈しみを持つ人は無敵/生命は皆同じ仲間

◎教えの継承者

教えを継承するとは――自分が死んだ後のこと/弟子のポイント/師弟関係の難しさ

◎死を想う

ただ流れを観察する/死を迎えるとき/死に臨んで執着を捨てる

[コラム]

死の準備

死期を悟たおじいさん

マレーシアの大長老

前世を記憶する子どもたち/死の随観

[コラム]

人間以外に転生する

赤ちゃんの心

■アルボムッレ・スマナサーラ略史

編集者あとがき